艳照门事件女主角 1946年,地下交通员刚准备向前对暗号,已而鉴定到:他平时不吸烟

1946年11月15日艳照门事件女主角,晚上十一时许,一轮明月高挂在天外,一个广宽的男人偷偷出当今位于苏州市东桥镇境内的西塔庵门口。

他并莫得到庵里去,而是来到庵西边的一棵老松树底下停住脚步,把肩膀靠在树上,眼睛向庵背面的小径接续地放哨,好像在等什么东说念主到来。

停了几分钟之后,这名广宽男人又偷偷走入尼姑庵,在门后蹲了下来。

此东说念主名叫汤文伯,昔日34岁,是苏西区武工队东桥武工小构成员。

看到此,你一定会建议一个疑问,是不是搞错了,武工队是抗日斗殴时间的产品,1946年依然干涉自若斗殴,若何还会有武工队?

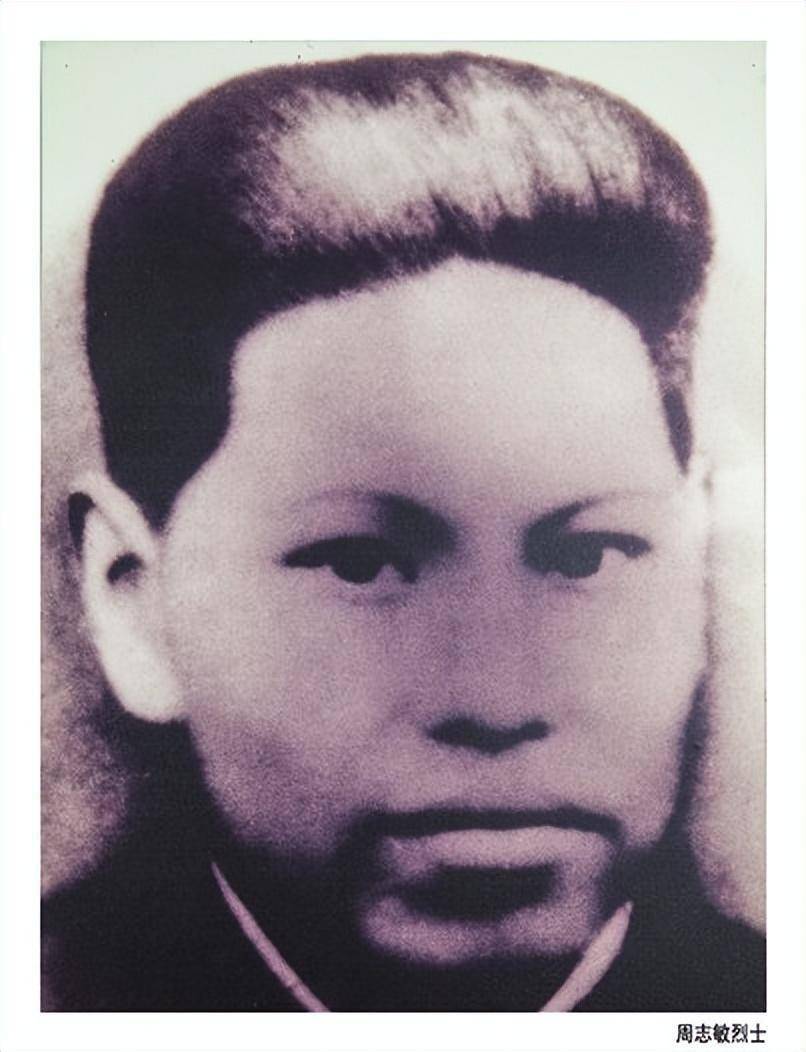

自若斗殴时间武工队员真正相片

其实这是一种扭曲,自若斗殴时间也有武工队,不外跟抗日斗殴时间的武工队服务不同。

抗战时间的武工队,四肢在敌后抗日凭证地,主要任务是合手汉奸,杀日军;自若斗殴时间的武装服务队,主要四肢在行将自若的国民党统领区,或者刚刚自若的所在,他们的主要任务是发动各人、清匪反霸,以及开采东说念主民政权,本质民主更正等。

不管什么时间的武工队,都有一个共同的特色,那即是成员都是寥若辰星的精英,对党无比忠诚,还身怀绝技,脑子响应要快,真贵干练,玄虚造就高。

莫得两下子,是当不了武工队员的。

这天晚上,汤文伯是奉武工队长周志敏的高唱,来这里和交通员照拂的。

周志敏原名许培贵,是吴县光福东说念主,1921年缔造,他在哥哥许培荣的卓绝念念想影响下欣喜投身到坚定不移的抗日救国是业中去。

1941年,他加入中国共产党,从事地下服务。

两年之后,他公开了身份,负责参加了新四军,支援太湖敌后的抗日游击斗殴。

抗日斗殴得胜后,新四军一齐北撤,周志敏则留了下来,担任中共苏西区武工队队长战斗在太湖一带,提醒武工队机智勇敢地打击蒋军和一切反动派。

汤文伯原名许培文,跟周志敏是老乡,二东说念主照旧堂手足,他缔造于1923年,家说念优厚,高中语化经过。

在学校的时候,许培文就战役了不少卓绝书刊,参加学生畅通。

抗战爆发后,许培文也随着堂兄许培贵参加地下服务,假名汤文伯。

当今的汤文伯,在深夜三更来到这里,是要恭候一个东说念主此东说念主名叫陆阿夯。

陆阿夯家住东桥汤埂村,缔造于1904年,他1938年就入党了,也算是别称老党员。

但是因为他莫得上过学,是个文盲,况且还有七十岁老娘,组织上就让他一直在腹地支援服务,主要任务即是传送谍报。

陆阿夯的哥哥,亦然别称党员,在地盘更动时间死于国民党反动派之手。

他的父亲,则在抗战时间,被国民党顽军士兵杀害。

不错说,陆阿夯跟国民党反动派有不共戴天之仇,更动旗号昭彰。

况且,他管事止境真贵,送谍报几年了,莫得出过一次舛误。

每月一号、十五号和月底,陆阿夯都会准时在晚上十一时傍边,出当今土山湾处和武工队小组联系、传递谍报。

如今又到了传递谍报的日子,武工队员汤文伯早早就来到尼姑庵,在门后耐烦恭候。

然而左等右等,等了好一会,也不见他到来。

汤文伯有点心焦,他走出尼姑庵,来到空空地带,拿出怀表借着蟾光凑近目前察看,时针依然指向了11时24分。

过了商定技能快半个小时了,照旧不见陆阿夯的身影,这到底是若何回事?

最新伦理片西塔庵正本拄着几个尼姑,抗日斗殴爆发后,这里的尼姑因为掩护新四军伤员一齐被日本鬼子扒光了穿着,吊在院里大树上拷打。

终末,她们一齐被杀害,投进院里的枯井之中。

从那之后,尼姑庵就成为一座荒凉的空庵,莫得东说念主再到这里来,因为听说尼姑被害之后,这里深夜三更总有东说念主哭,说是在闹鬼。

别说是晚上,即是日间,也莫得东说念主敢上这里来,唯恐沾上倒霉。

按照正本的商定,照拂东说念主应该提前到庵子内去,特意把后门关上(其实平时这扇门是开着的)。

而送信东说念主陆阿夯到来后,会走到庵子的后门,轻轻叩门。

叩门的声息必须是有端正的,是“当——当当”一长二短,一共敲击两遍。

听到暗号无误后,汤文伯才会开门与对方邂逅,驱动给与谍报。

今晚,汤文伯按照商定,提前来到,但是却恒久莫得比及陆阿夯。陆阿夯作念事情有可原,严死守时,今天的迟到冷落,这让汤文伯很当然警悟起来,心跳也加速了,脑子里驱动痴心休想。

他在想,陆阿夯为何迟到?

是老娘健康出了问题,照旧他本东说念主身体欠佳?是中途上崴脚了?照旧际遇了敌东说念主,裸露了?

总之,他但愿不是终末一种情况;如果是这样,他在这里就不安全了,危机依然一衣带水。

猜度这里,汤文伯的心提了起来,他迅速起身,偷偷退出了西塔庵,躲在了庵子外面的一棵大松树后,屏住呼吸,黝黑不雅察着周围的情况。

秋夜寒凉,四周一派寂寞,除了虫儿的低鸣,莫得别的声响。

偶尔会传来一两声猫头鹰的叫声,为寂寞的夜增添了几分恐怖,让东说念主不寒而栗。

汤文伯在树下不雅察了十几分钟,一切如常,莫得什么动静。

这时候,天外变得阴千里,一朵乌云不知说念什么时候飘过了,将一轮明月障翳得严严密实,地面愈加阴暗,不辽远的庵子被灰暗吞没,连轮廓也变得迁延起来。

已而,一阵叩门声传来:“当——当当,当——当当”。

这声息在寂寞的夜里,显得止境了了。

叩门声是那么的老到,跟平常商定的暗号分绝不差,汤文伯惊喜杂乱,他站直了身子,向发出响声的后门不雅察。

然而由于光芒太差,什么也看不清。

汤文伯用右手摸了一下胸口,然后长长地舒了语气,随后迈着将强的门径,摸索着安宁地向着庵子后门走去。

然而,就在他刚走了五六米的时候,发生了一件不测的事。

灰暗之中,忽然响起了“刺啦”一声,那是划洋火的声息。

声息响过之后,前边亮起了暗红色的火光,这光点很小,就像指甲盖相同。

但是,在这肃穆的灰黝黑,显得分外刺目。

这让汤文伯的心又悬了起来,合计有点不合劲。

各人是在作念地下服务,处处都要贯注,之前街头的时候,是不允许划洋火的,陆阿夯是驾轻就熟,也压根莫得必要这样作念。

今天,他已而划洋火,出于什么方针,就不怕裸露?

尽管这样想,汤文伯也莫得停住脚步,链接摸索着向前走。

又走了几步,火灭了。

然而停了一会,又是“刺啦”一声,洋火再次划响,哪里又闪起亮光。

这时候,空中飘来一股浅浅的气息,滋味很老到,“似曾知道”,汤文伯竭力于分歧了一下,终于想起了,那是烟叶甩手的滋味。

他就地得出论断:来照拂的陆阿夯因为是莫得找到东说念主,唯有蹲在门口吸烟。

不管若何说,终于比及了,汤文伯兴奋不已,他不由得迈开脚步,加速速率,盘算向前跟陆阿夯谈话。

然而刚走了莫得几步,他已而感到了不合头,在他的驰念中,陆阿夯是不吸烟的。

牢记一个月前,我军刚跟蒋军打了一仗,缉获了不少战利品,其中就有烟草。

汤文伯专门拿了两包烟草,在照拂的时候,他拿了出来,递给陆阿夯:“老陆啊,我专门给你带了点小礼物。”

他满以为,对方会高快意兴接住。

谁知说念,陆阿夯看到之后连连摆手。

“你不吸烟?”汤文伯有点敬爱,在当地,男的大多都吸烟。

“我不是不吸烟,我不敢抽,配头弗成闻烟味,我如果吸烟就不让我上床。”陆阿夯有点难为情地说。

“你还怕配头?”

“不怕你见笑,因为我长得丑,30岁上才娶媳妇,对方比我小14岁,长得还很悦目,我把她看得比命都重。”陆阿夯挠挠头,不好意旨意思地说。

一猜度这一幕,汤文伯当即停驻了脚步,目前这个东说念主细目不是陆阿夯。

而谍报站都是单线联系,不许找东说念主替代;这即是说,陆阿夯出事了,来东说念主很可能是敌东说念主。

如果是敌东说念主,细目不是一个,很可能敌东说念主依然设下埋伏。

一猜度这,汤文伯顿时弥留起来,脊背一阵阵发冷。

他决定快速离开,以免落入对手。

但是他没走两步,又瞻念望起来:万一陆阿夯不适意,临时找东说念主来替代,如果离开,那不就错过给与谍报的良机了?

可万一如果敌东说念主呢,我方不就完结?

这样一想,汤文伯瞻念望起来,不知说念该如何是好,堕入两难境地。就在这时候,那东说念主有东说念主谈话了:“刘班长,内部若何没东说念主,该不是对方发觉了吧?”

明显,来者不是一个东说念主。

“别急嘛,周副班长;阿谁姓陆的配头孩子在咱们手里,谅他不敢耍咱们。”这时候,阿谁被称为刘哥的东说念主谈话了,“心急吃不了热豆腐,再等一会,那家伙细目会来的!”

听了这话,汤文伯顿时猛醒,陆阿夯概况是扞拒了。

此东说念主对党赤忱不二,但是他说过很在乎我方的女东说念主,很可能他裸露之后,敌东说念主收拢这个软肋,逼他认可了。

汤文伯不敢冷遇,立即掉头向西走去,一边走一边暗地运道:幸而我响应快,否则的话,竣事不胜想象。

正这样想着,汤文伯已而一脚踩空,滑了一跤,倒下的时候身体碰到了树枝,发出声响。

声息惊动了敌东说念主,姓周的敌东说念主已而喊说念:“刘哥,前边好像有东说念主,快去追!”

听到喊声,汤文伯不敢瞻念望,他一个鲤鱼打挺站了起来,迈开双腿大步流星往前走。

有东说念主说,若何不跑啊。

黑灯瞎火的,弗成跑,碰到结巴物可就糟了。

而敌东说念主却敢跑,因为他们带有手电。

这一来,两边的距离很快裁减,不到一百米,以至都能听到对方的喘息声,眼看汤文伯就要被敌东说念主追上。

他想, 我弗成再顺着说念路走了,否则被收拢是板上钉钉的事,必须下路。

这样想着,汤文伯来一个急转弯,钻到路边的树丛中。

死后的敌东说念主就地赶到,但是却失去了商酌。

“刘班长,东说念主若何不见了?”

“周老弟,可能是钻树丛里了吧。”

“咱们也进去吧,刘班长?”

“白痴,对方很可能带枪了,咱们进去不是成活靶了?”

“我若何把这给忘了?”姓周的拍着脑袋说,“那就让他跑了,且归如何交差?”

“我说你咋就这样笨呢,咱们就说那家伙压根就没来,姓陈的是在撒谎。”姓刘的班长到底是个老兵油子,脑壳无邪,他回头对士兵们说,“你们听好了,且归就说没看到共产党照拂,谁要乱讲老子毙了他!”

听他一说,士兵们都声招待。

“刘哥,我照旧想建功,要不咱们就在前边路口暗藏下来,等他到了来个猛虎扑食……”周副班长说。

“那好,正合手不住,咱们且归就说没见,弗成瞎说啊。”刘班长说。

“知说念了,刘哥。”姓周的招待说念。

二东说念主的对话,汤文伯听得一清二楚,他心里骂说念:“老子听见了,还会上圈套吗?确凿蠢猪。”

他趴在树丛中一动不动,等了足有一个时辰。

“如果被敌东说念主发现了的话,今天就跟他们拼了,归正弗成当俘虏!”汤文伯趴在哪里大气不敢出,心里暗地念念忖。

敌东说念主在哪里等了半天,也莫得听到什么动静。

“撤了吧,看来那照拂的早就跑了,说不定依然在床上呼呼就寝了。”

“好!”姓周的班长说着,又对部下说,“弟兄们,记着了,照拂的压根就没来。”

“知说念了,班长!”

很快,大说念上响起了一阵都刷刷的脚步声,逐渐远去......

又等了一刻钟,周围莫得任何动静,汤文伯心中的一块石头总算落了地,这才从树丛中爬了出来,大踏步向我军驻地走去。

事过三十年之后,汤文伯回忆起昔日那惊怵一幕,依旧有点后怕:

“那天晚上艳照门事件女主角,如果我响应慢的话,惟恐早当义士了。”